Impostato il 31 agosto 1935 nei Cantieri del Muggiano di La Spezia varato il 15 luglio 1936 consegnato il 6 novembre 1936 Il 10 giugno 940 e’ dislocato a Taranto (47° sq.IV gruppo)

Anno di costruzione: 1936

Cantiere: Odero Terni Orlando – La Spezia (Italia)

Nazionalità: italiana

Dislocamento in superficie/immersione: 695t/855t

Lunghezza: 60,18 metri

Larghezza: 6,45 metri

Immersione: 4,70 metri

Propulsione in superficie: 2 motori diesel (Tosi)

Propulsione in immersione: 2 motori elettrici (Marelli)

Cavalli superficie: 1.400

Cavalli immersione: 800

Eliche: 2

Velocità in superficie: 14 nodi

Velocità in immersione: 7,5 nodi

Armamento in superficie: 1-100/47 2-13,2

Armamento in immersione: 6 tubi lanciasiluri da 533mm

Autonomia in emersione: 5200 miglia a 8 nodi

Autonomia in immersione: 74 miglia a 4 nodi

22 missioni offensive e/o esplorative in Mediterraneo, 1 missione trasporto mezzi d’assalto, 13 uscite per esercitazione o trasferimento, percorse miglia 29085.

Dal 20 al 27/6/1940 – Agguato a N. di Maiorca. Al rientro da questa missione entra in arsenale per turno di lavori. Durante la sosta avviene lo scambio di consegne fra il C.C. D’Elia che assume il comando del “Giuliani” e il T.V. Enzo Zanni.

Agguato a NE di Derna. Il 15/12, durante la navigazione per portarsi in zona, subisce l’attacco di un aereo che riesce a neutralizzare con le armi di bordo. La notte sul 27/1/1941 – Ricerca idroponica nello stretto di Messina.

Dal 15 al 22/3/1941 Agguato nel canale di Cerigotto. La notte sul 19 avvista un incrociatore scortato da CCtt. Alle ore 01.19, lancia due siluri che non colpiscono. Non puo’ proseguire nell’azione perche’ sottoposto a violenta caccia a.s. deve disimpegnarsi in immersione.

Dal 10 al 18/4/1941 Agguato a N del golfo di Sollum. La sera del 14, alle ore 23.37, avvista un grosso convoglio che non puo’ attaccare per la pronta reazione a.s. della scorta che gli impedisce di portarsi a distanza di lancio.

Dal 3 al 14/7/41 Agguato a N di Ras Azzaz. Alle ore 20.00 del 3 avvista un grosso incrociatore contro il quale lancia subito un siluro. Udito lo scoppio dell’arma, si disimpegna in immersione.

Dal 25/9 al 5/10/1941 – Agguato al largo di Ras Aamer.

Dal 20 al 27/1/1942 – Agguato al largo di Ras Aamer.

Dall’11 al 23/2/1942 – Agguato lungo le coste della Cirenaica.

Dall’8 al 21/4/1942 – Agguato lungo le coste della Cirenaica.

Dall’1 al 9/6/1942 – Pattuglia a NW di Algeri.

Dal 15 al 18/6/1942 – Agguato a NW di Algeri.

Dal 22 al 24/6/1942 – Agguato a N di Capo Blanc

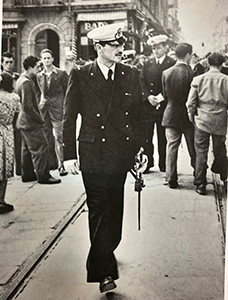

Mentre dal 16 al 17/7/1942 – Pattuglia lungo le coste tunisine. Rientra in anticipo per avaria e va in arsenale per le riparazioni e un turno di riposo all’equipaggio. Durante la sosta e in attesa della missione successiva avviene lo scambio di consegna fra il T.V. Zanni e il T.V. Alpinolo Cinti.

Dal 20 al 26/11/1942 – Agguato lungo le coste algerine. Il 24, durante un’incursione nella rada di Philippeville, alle ore 04.11, lancia due siluri contro tre piroscafi che procedono scortati. Rientra a Cagliari dove rimane dislocato temporaneamente.

Dal 16 al 24/12/1942 – Pattuglia fra La Galite e Cap de Fer.

Dal 4 al 5/1/1943 – Agguato nelle acque di La Galite.

Poi dal 21 al 22/1/1943 – Pattuglia fra Capo Carbon e Bougaroni. Il 22 alle ore 04.55 avvista un convoglio diretto verso Bona. Alle ore 05.18 lancia una salva di quattro siluri. Costretto a disimpegnarsi dalla pronta e violenta reazione della scorta, mentre si immerge avverte distintamente due esplosioni.

Il 6 febbraio effettuato lo sbarco degli uomini a 9 mg da Capo Matifu, attende invano fino alle 06.30 del 7 il loro rientro. Dirige quindi per il ritorno alla sua base di Cagliari. E’ già’ in vista della Costa italiana quando viene silurato.

Il 9 febbraio 1943 alle ore 11.00 circa al largo di Capo Spartivento, silurato dal Sommergibile olandese “Dolfijn”. Evita con una rapida manovra tre siluri, il quarto lo colpisce al centro sulla sinistra provocandone l’affondamento in un minuto. Sopravvivono: il comandante , 3 ufficiali, 9 sottufficiali, sottocapi e comuni.

Ufficiali di macchina: S.T.V. (GN) Giovanni Rubino;

34 sottufficiali, sottocapi e comuni:

Identico alla serie Sirena, della quale altro non e’ che una ripetizione, avevano lo scafo tipo Bernardis con doppi fondi centrali molto resistenti e contro carene esterne, con una profondità di collaudo di 80 metri. Ebbero motori più potenti, una maggiore dotazione maggiore di combustibile ed un nuovo impianto di condizionamento. Esteriormente mostravano solo la falsa torre un po’ più grande nella parte superiore ed un radiogoniometro manovrabile dall’interno dello scafo.

Solo il Diaspro, Turchese e Onice sopravvissero alla guerra.

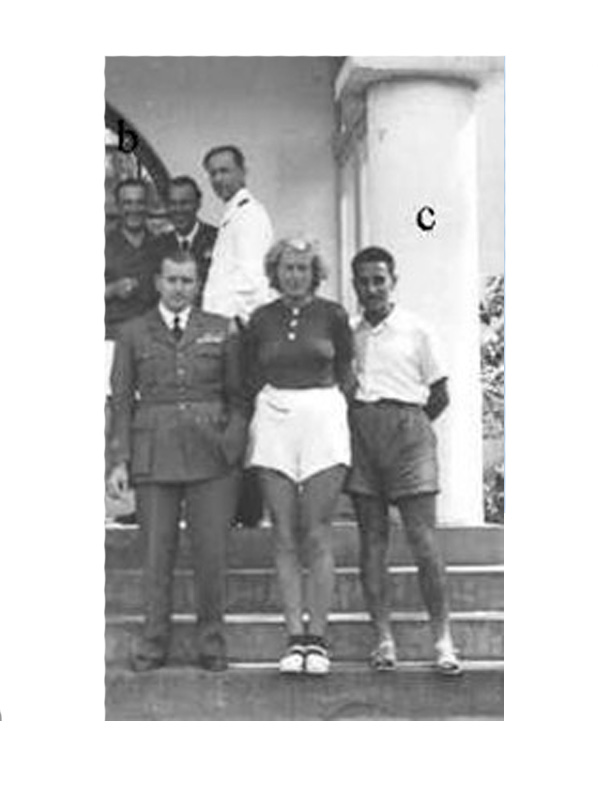

Nel corso del mese di Gennaio 1943, al sommergibile Malachite (al suo attivo 22 missioni esplorative offensive, 14 di trasferimento, percorse 29085 miglia) agli ordini del T.V. Alpinolo CINTI, fu affidata una missione in Algeria. A bordo una squadra di incursori del battaglione San Marco agli ordini del Sottotenente Bartolini, con obiettivo la distruzione di un ponte ferroviario a El Kjeur. Una volta sbarcato il commando nelle vicinanze della costa Algerina, il Regio Smg Malachite rimase in silenzio totale in attesa del segnale convenuto per il recupero degli uomini.

L’equipaggio intese chiaramente la violenta esplosione, e dopo pochi minuti fu avvistato il segnale. Mentre si avvicinava al luogo convenuto, sulla spiaggia si scateno una battaglia con una serie di spari ed esplosioni. Rimasto in attesa ben oltre il tempo stabilito, con il pericolo imminente di essere scoperto dalle forze navali ed aeree nemiche, il T.V. Alpinolo CINTI ordinò l’immediata partenza. Fu intercettato per ben due volte sulla via del ritorno, ma il suo Comandante si svincolo’ e riuscì a scappare.

Il 9 febbraio del 1943 nei pressi della costa sud della Sardegna, risali in superficie iniziando i preparativi per l’arrivo in porto. A 3 miglia a sud di Capo Spartivento, il sottomarino olandese Dolfjn, non si sa come, era in agguato in quelle acque e quando scorse dal periscopio due imbarcazioni che erano più o meno a due miglia da lui, capì subito che uno era un sommergibile che rientrava da una missione e decise di attaccarlo.

Lanciò 4 siluri dai tubi di lancio di prora ad intervalli di 5, 8 secondi l’uno dall’altro.Due siluri furono abilmente evitati dal Com.te CINTI ma il terzo siluro esplose sul fianco del Malachite dopo circa due minuti.

Il “gigante” iniziò ad affondare di poppa e qualche minuto dopo, prima di sparire negli abissi marini, si alzò verticalmente con la prua e la torretta fuori dall’acqua, qualche istante e scomparì sott’acqua. Subito giunsero sul luogo alcune imbarcazioni per soccorrere i 13 naufraghi, tra di essi il comandante CINTI.

Perirono 35 membri dell’equipaggio in quelle gelide acque. Nessuno vide ne si accorse del Dolfjn che silenziosamente si allontanò dalla zona.

Tra i marinai imbarcati sul Malachite anche il nostro cittadino Carmine Passaro

La notte del 23 Novembre 1942, notte così pulita e fosforescente che sembrava fatta apposta per mettere in maggiore rilievo il sommergibile in emersione, nonostante la luna.

Il Comandante Cinti, ci portò tanto vicino all’imboccatura della Baia di Philippeville, dove si vedevano chiaramente le onde frangersi contro le banchine del porto, le case della città biancheggiare come fossero di gesso, gli alberi del lungomare agitati dal vento, Philipeville senza un lume alle finestre senza una lampada per le vie, in uno scuramento di guerra perfetto.

vide una motosilurante nemica avventarsi alla distanza di tre o quattro miglia, verso il sommergibile e ordinò immediatamente la rapida immersione.

Fu soltanto più tardi, quando gli idrofoni, esplorando bene bene il mare diedero la certezza della zona libera, che effettuammo l’emersione e senza indugio il Comandante ci spinse sotto la costa; adesso la nuvolaggine, mettendo ogni tanto uno schermo allo sfacciato chiarore della luna aiutava il nostro compito.

Quando però il riflettore della luna si riaccendeva, tutto tornava improvvisamente terso ed allucinante.

non c’erano navi nemiche ma non era detto che non ce ne fossero nei dintorni, infatti fu proprio ad una decina di miglia dalla costa al largo di Capo de Fer, in una zona dove il nemico doveva sentirsi abbastanza sicuro che avvistammo una formazione composta da quattro piroscafi e tre cacciatorpediniere di scorta.

Il Comandante Cinti capì subito che una delle quattro navi era una petroliera.

Il sommergibile aveva la luna alle spalle e appariva sullo sfondo del cielo, tanto che la petroliera ci avvistò e cominciò a spararci contro con il cannone.

Il Comandante Cinti ordinò subito il lancio di due siluri verso il piroscafo di testa e sentimmo un fortissimo scoppio con accompagnamento di vampe di fuoco.

Ormai il piroscafo era perduto, si arrestò di colpo come fecero le altre navi che gli si affollarono intorno, proprio come si fa con un infortunato sulla pubblica via.

I cacciatorpediniere in circostanze simili non possono usare le bombe di profondità come è comprensibile in caso di naufraghi in mare.

Mentre tutto questo accadeva altri due siluri erano partiti contro la petroliera che illuminata dai razzi dei cacciatorpediniere continuava a spararci cannonate sino a quando non è esplosa inabissandosi.

Era arrivato il momento di effettuare l’immersione e per tutto il giorno seguente restammo fermi sul fondo ad ascoltare il gran “passeggiare” di navi sopra la torretta, un ansimare di turbine, un avvicinarsi ed allontanarsi di motori.

Ci allontanammo dalla zona e con l’ultima emersione navigammo diretti alla nostra base di Cagliari.

Pasquale Pelillo

Imbarcato sul sommergibile Malachite in qualità di S.C.MN, fui assegnato al motore di sinistra mentre a quello di destra c’era il mio collega Mario Loi. Entrambi avevamo già partecipato a diverse missioni sul Malachite, tranne per l’ultima in quanto il Comandante Alpinolo CINTI, dovendo imbarcare una squadra più numerosa di Incursori con l’obiettivo di distruggere un ponte ferroviario a EI Kjeru in Algeria, ordinò al S.C.RT Pappalardo ed al sottoscritto di rimanere a terra.

Il smg.Malachite con a bordo il commando dei guastatori partì e navigando si avvicinò alla costa Algerina dove sbarcò il commando e rimase in assoluto silenzio in attesa del segnale convenuto per il recupero degli incursori, come era già accaduto altre volte nei pressi dell’isola La Galite.

Dopo una forte esplosione e violenta battaglia con una serie di spari ed scoppi sulla spiaggia, scaduto il tempo e con il pericolo di essere scoperti dalle forze navali nemiche, il Comandante Alpinolo Cinti ordinò la partenza immediata.

Il giorno 9 Febbraio alle ore 11,00 nei pressi della costa sud della Sardegna, il smg. Malachite navigava in superfice e si preparava per il rientro in porto. Nei paraggi c’era in agguato, a quota periscopica, il smg. Olandese Dolfin che lanciò 4 siluri. Il Comandante CINTI, con abile manovra, riuscì a schivarne 3 mentre il quarto esplose sul fianco del Malachite che iniziò ad affondare di poppa.

Dei 48 marinai dell’equipaggio, 13 si salvarono tra cui il Comandante e furono recuperati da imbarcazioni che giunsero subito sul luogo.

lo e Pappalardo, con ansia, li aspettammo e quando giunsero li abbracciai tutti. lo cercavo il mio amico fraterno S.C, Mario Loi, ma lui non era tra loro.

A me motorista sarebbe accaduta la sua stessa fine.

Abbracciai il mio Comandante e quella era la prima volta! Era un ufficiale severo e molto serio, infatti quando quasi tutti soffrivamo il maledetto mal di mare lui rimaneva impassibile, solo al mio abbraccio colsi nel suo sguardo quello che nascondeva nell’animo.

Pasquale Pelillo

Eravamo in agguato presso la costa Sarda e più precisamente nei pressi del capo Spartivento, ci trovavamo in immersione perché vi erano alcuni motopescherecci intenti alla pesca, quando dagli idrofoni sentimmo il suono di tre eliche, ma poiché erano visibili dal periscopio solo due imbarcazioni, deducemmo che la terza doveva trattarsi di un sommergibile in immersione ed aspettammo.

Alle ore 10,48 il sommergibile Italiano emerse a sole due miglia dalla nostra posizione ma era ancora troppo distante e inoltre manteneva una rotta non ottimale per il lancio, quando alle 10,57 cambiò direzione e puntò ignaro del suo destino verso di noi.

Dopo solo due minuti e precisamente alle 10,59 diedi ordine di lanciare tutti e quattro i siluri di prua alla distanza di circa 5 /8 secondi uno dall’altro a ventaglio, per avere più possibilità di successo.

Dei quattro siluri probabilmente il terzo dopo due minuti di corsa colpì il nemico a poppavia della torretta; a nulla valsero le manovre del sommergibile avversario per evitare i nostri siluri.

Dal periscopio vidi tutta la scena, il sommergibile Italiano iniziò ad affondare di poppa e quando questa fu quasi tutta sommersa si impennò con la prua e la torretta tutta fuori dall’acqua ed un istante dopo scomparve portando con se quasi tutto l’equipaggio.

A questo punto diedi ordine di allontanarci dalla zona in quanto vidi delle imbarcazioni avvicinarsi per dare soccorso ai superstiti, nessuno si accorse della nostra presenza.

(Lt. Cdr H.M.L.F.E. Van Oostrom Soede)

Video Explorer Team

Link sito spedizione

POLLICA – Il giorno 15 gennaio dopo un lungo periodo di chiusura, riapre i battenti l’ufficio locale marittimo di Acciaroli. La sede dell’ufficio locale marittimo è situata sul porto del paese, era stata chiusa al fine di eseguire dei lavori di ammodernamento dell’edificio.

Oltre a risolvere a problemi di infiltrazioni, la ristrutturazione dello stabile ha dotato l’edificio di nuovi alloggi da destinare al personale femminile in forza.

Adeguati anche gli impianti elettrici, alla ristrutturazione e miglioramento degli alloggi già presenti e in dotazione al personale, nonché l’alloggio per il comandante che, per la prima volta ad Acciaroli è donna.

Si chiama Maria Pina Ferrantino, Capo di prima classe, comandante da settembre 2017.

Alla cerimonia di inaugurazione della sede dell’Ufficio Locale, presenti le Autorità locali nella persona del Sindaco di Pollica, Stefano Pisani.

I funzionari della Regione Campania, Lapadula e Riccardi; la nostra associazione ANMI di Santa Maria di Castellabate con il Presidente Costabile Squillaro. La Croce Rossa di Agropoli; i carabinieri della Stazione di Pollica, gli agenti della Polizia municipale.

Presente il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Agropoli, Gianluca Scuccimarri, in quanto responsabile in qualità di Ufficiale dell’ufficio di Acciaroli e il luogotenente Aniello Fiorito, con personale militare dell’ufficio di Agropoli.

Fonte: La Città di Salerno

Galleria fotografica

Nell’impresa di Alessandria sei palombari della Regia Marina, a bordo di tre mezzi d’assalto subacquei denominati colloquialmente “maiali” e tecnicamente siluri a lenta corsa (SLC), penetrarono nel porto di Alessandria d’Egitto ed affondarono con testate esplosive le due navi da battaglia britanniche HMS Queen Elizabeth(33.550 t) e HMS Valiant (27.500 t), danneggiando inoltre la nave cisterna Sagona (7.750 t) ed il cacciatorpediniere HMS Jervis (1.690 t).

Quella che è senz’altro la più celebre delle azioni della Xª Flottiglia MAS, denominata operazione G.A.3, venne effettuata nella notte tra il 18 ed il 19 dicembre 1941. Si trattò di una sorta di rivincita delle forze armate italiane per le gravi perdite navali subite nella notte di Taranto (novembre 1940) e proiettò nella leggenda i nomi di Borghese e del suo sommergibile, lo Scirè.

La preparazione dell’attacco, per quanto competeva agli operatori della Xª, venne attuata con la massima meticolosità. L’allenamento del personale era pesantissimo, i materiali sempre all’avanguardia. Non altrettanto valido risulterà invece il supporto informativo, soprattutto per quanto riguarda le informazioni fornite dal SIM sulla situazione all’esterno del porto e per il piano di fuga.

La notte del 3 dicembre il sommergibile Sciré comandato dal tenente di vascello Junio Valerio Borghese lasciò La Spezia per la missione G.A.3. Dopo uno scalo a Lero, nell’Egeo, per imbarcare gli operatori dei mezzi d’assalto giunti sul posto dopo il trasferimento aereo dall’Italia, il 14 dicembre il sommergibile si diresse verso la costa egiziana per l’attacco previsto nella notte del 17.

Una violenta mareggiata però fece ritardare l’azione di un giorno. La notte del 18, con condizioni del mare ottimali, approfittando dell’arrivo di tre cacciatorpediniere che obbligarono i britannici ad aprire un varco nelle difese del porto, i tre SLC (Siluro a Lenta Corsa), pilotati ciascuno da due uomini di equipaggio, penetrarono nella base per dirigersi verso i loro obiettivi.I palombari dovevano giungere sotto la chiglia del proprio bersaglio, piazzare la carica d’esplosivo e successivamente abbandonare la zona dirigendosi a terra e autonomamente cercare di raggiungere il sommergibile che li avrebbe attesi qualche giorno dopo al largo di Rosetta.

L’equipaggio Durand de la Penne – Bianchi sul maiale nº 221 puntò verso la nave da battaglia Valiant. Perso il secondo a causa di un guasto al respiratore, de la Penne trascinò sul fondo il proprio mezzo fino a posizionarlo sotto la carena della nave. Una volta affiorato, fu catturato e portato proprio sulla corazzata. Dopo poco, gli inglesi catturarono anche Bianchi, che era risalito alla superficie e si era aggrappato ad una boa di ormeggio della corazzata. Lo rinchiusero nello stesso compartimento nel quale avevano portato Durand de la Penne, nella speranza di convincerli a rivelare il posizionamento delle cariche.

Alle 05:30, a mezz’ora dallo scoppio, de la Penne chiamò il personale di sorveglianza per farsi condurre dal comandante della nave ed informarlo del rischio corso dall’equipaggio. Ciò nonostante questi fece riportare l’ufficiale italiano dov’era. All’ora prevista l’esplosione squarciò la carena della corazzata provocando l’allagamento di diversi compartimenti mentre molti altri venivano invasi dal fumo; anche il compartimento che ospitava gli italiani venne interessato dall’esplosione e una catena smossa dall’esplosione ferì alla testa Durand De La Penne; ma i due italiani riuscirono ad uscire dal locale e ad andare in coperta da dove vennero evacuati insieme al resto dell’equipaggio.

Martellotta e Marino, sul maiale nº 222, costretti a navigare in superficie a causa di un malore del primo, condussero il loro attacco alla petroliera Sagona. Dopo aver preso terra vennero anch’essi catturati dagli egiziani. Intorno alle sei del mattino successivo ebbero luogo le esplosioni. Quattro navi furono gravemente danneggiate nell’impresa: oltre alle tre citate anche il cacciatorpediniere HMS Jervis, ormeggiato a fianco della Sagona, fu infatti vittima delle cariche posate dagli assaltatori italiani.

Antonio Marceglia e Spartaco Schergat sul maiale nº 223, in una «missione perfetta», rispetto a quelle degli altri operatori, attaccarono invece la Queen Elizabeth. Le agganciarono una testata esplosiva del loro maiale, quindi raggiunsero terra e riuscirono ad allontanarsi da Alessandria. Catturati il giorno successivo, a causa dell’approssimazione con la quale il servizio segreto militare italiano, aveva preparato la fuga.

Vennero date ai palombari banconote che non avevano più corso legale in Egitto e per cercare di cambiare le quali l’equipaggio perse tempo. Nonostante il tentativo degli italiani di spacciarsi per marinai francesi appartenenti all’equipaggio di una delle navi in rada, vennero riconosciuti e catturati.

« …sei italiani equipaggiati con materiali di costo irrisorio hanno fatto vacillare l’equilibrio militare in Mediterraneo a vantaggio dell’Asse. » (Winston Churchill)

Sebbene l’azione fosse stata un successo, le navi si adagiarono sul fondo, e non fu immediatamente possibile avere la certezza che non fossero in grado di riprendere il mare. Nonostante tutto, le perdite di vite umane furono molto contenute: solo 8 marinai persero la vita.

L’azione italiana costò agli inglesi, in termini di naviglio pesante messo fuori uso, come una battaglia navale perduta. Fu tenuta per lungo tempo nascosta anche a causa della cattura degli equipaggi italiani che avevano effettuato la missione. La Valiant subì danni alla carena a sinistra della torre A, con allagamento del magazzino munizioni A e di vari compartimenti contigui. Anche gli ingranaggi della stessa torre vennero danneggiati e il movimento meccanico impossibilitato, oltre a danni all’impianto elettrico.

La nave dovette trasferirsi a Durban per le riparazioni più importanti che vennero effettuate tra il 15 aprile ed il 7 luglio 1942. Le caldaie e le turbine erano rimaste però intatte. La Queen Elizabeth invece fu squarciata sotto la sala caldaie B che passava da dritta a sinistra, danneggiando l’impianto elettrico ed allagando anche i magazzini munizioni. La nave riprese il mare solo per essere trasferita a Norfolk, in Virginia, dove rimase in riparazione per 17 mesi.

Per la prima volta dall’inizio del conflitto, la flotta italiana si trovava in netta superiorità rispetto a quella britannica, a cui non era rimasta operativa alcuna corazzata. La Mediterranean Fleet alla fine del 1941 disponeva solo di quattro incrociatori leggeri e alcuni cacciatorpediniere.

L’ammiraglio Cunningham per ingannare i ricognitori italiani decise di rimanere con tutto l’equipaggio a bordo che, si era appoggiata sul fondale poco profondo. Per mantenere credibile l’inganno nei confronti della ricognizione aerea, sulle navi si svolgevano regolarmente le cerimonie quotidiane, come l’alzabandiera. Siccome l’affondamento avvenne in acque basse le due navi vennero recuperate. La sconfitta rappresentò un colpo durissimo per la flotta britannica, che condizionò la strategia operativa anche ben lontano dal teatro operativo del Mediterraneo. A questo proposito, Churchill scrisse:

« Tutte le nostre speranze di riuscire a inviare in Estremo Oriente delle forze navali dipendevano dalla possibilità d’impegnare sin dall’inizio con successo le forze navali avversarie nel Mediterraneo »

Dopo l’armistizio tuttavia contrasti tra gli Stati Maggiori dell’Asse non permisero di sfruttare questa grande occasione di conquistare il predominio aeronavale nel Mediterraneo e occupare Malta.

Dopo l’armistizio tutti e 6 gli operatori della Xª vennero decorati a Taranto con la medaglia d’oro al valor militare. Medaglia che venne appuntata dal commodoro sir Charles Morgan, ex comandante della HMS Valiant.

L’impresa di Alessandria sul web

Qui vi è l’elenco fotografico dell’equipaggio del sommergibile Velella nella sua ultima e tragica missione.

Onore a loro!

Su Betasom

L’Associazione Nazionale Marinai d’Italia gruppo di Santa Maria di Castellabate ha preso parte con un folto numero di soci ai festeggiamenti in onore della Santa Patrona della Marina Militare, Santa Barbara, organizzata dal gruppo Marinai d’Italia sezione di Salerno. La cerimonia si è tenuta nella chiesa di Sant’Eustachio sita in Salerno. Hanno preso parte oltre al gruppo organizzatore ed al gruppo di Santa Maria di Castellabate, anche l’ANSI sezione di Eboli. Quest’ultimi gemellati con il gruppo di ANMI di Santa Maria di Castellabate. Presente anche una rappresentanza della Capitaneria di Porto di Salerno.

Durante la Santa Messa una menzione particolare è stata fatta per i marinai Argentini, caduti con l’affondamento per cause tecniche del loro sommergibile ARA San Juan a largo delle coste argentine, nonché tutti i caduti del mare. La Santa Messa si è conclusa con la lettura della Preghiera del Marinaio e dopo la cerimonia si è tenuto il classico pranzo conviviale con tutti i soci allietato da musica dal vivo. La domenica si è conclusa con la visita da parte del gruppo alle luci d’Artista di Salerno.

Fotografie della manifestazione.

Dopo la conferma della Marina argentina la rabbia dei familiari Crolla la speranza per la sorte dei 44 membri dell’equipaggio del sottomarino scomparso nell’Atlantico meridionale.

24 novembre 2017 – Con l’affievolirsi delle speranze cresce l’angoscia dei familiari, che diventa rabbia. I parenti dei 44 membri dell’equipaggio del sottomarino argentino San Juan scomparso da molti giorni nelle acque dell’Atlantico del Sud, alzano il tiro. Le speranze di ritrovarli in vita sembrano ormai ridotte al lumicino e chiedono ora conto dell’accaduto ai vertici della Marina.

“Ho detto all’ammiraglio responsabile della base navale Mar del Plata che sono responsabili di quello che è successo a mio fratello, un eroe nazionale e agli altri membri dell’equipaggio.

E ci aspettiamo che paghino per questo”, ha detto Claudio Rodriguez, fratello di uno dei membri dell’equipaggio.

Rodriguez insieme agli altri familiari dell’equipaggio, sono a Mar del Plata per avere notizie sul destino dei loro parenti. Il sottomarino San Juan è sparito dai i radar più di una settimana fa e sembra dunque persa ogni speranza di ritrovarli in vita.

Ieri è stato rivelato un segnale, un’anomalia idroacustica, ritenuto compatibile con un’esplosione. Il “nuovo indizio”, che era stato definito una “anomalia idro-acustica, un rumore” proveniente dall’Ara San Juan. ormai disperso da una settimana nell’Atlantico del Sud. Il rumore è coerente con una esplosione.

A dirlo è stato il portavoce della Marina militare argentina, Enrique Balbi.

Le fonti argentine hanno dichiarato che si tratterebbe di una esplosione avvenuta mercoledì nella zona dove si trovava l’Ara San Juan. In una conferenza stampa, Balbi ha spiegato che il “rumore” sarebbe stato rilevato una settimana fa, il 15 novembre, intorno alle 11 del mattino (le 15 in Italia), circa 30 miglia a nord dal punto dal quale il San Juan si era messo in contatto per l’ultima volta con il comando della Marina, quattro ore prima. Balbi ha detto di non avere informazioni sulle cause, ma ha escluso la possibilità di un attacco.

“Non abbiamo nessuna prova che confermi” una simile eventualità, ha detto. Collaborazione Argentina con altri paesi “La nostra Marina aveva chiesto la collaborazione degli Stati Uniti, che a loro volta hanno chiesto informazioni a diversi organismi che rilevano eventi idro-acustici in tutto il mondo.

Dopo aver riunito questa informazione ed effettuato un’analisi esaustiva e centralizzata negli Usa, che ha richiesto il suo tempo, oggi abbiamo ricevuto questo indizio”, ha spiegato il portavoce militare.

In base a questo nuovo indizio, ha aggiunto, si sta procedendo a un nuovo monitoraggio dell’area dalla quale proverrebbe il rumore, seguendo lo stesso modello di “triplo controllo” usato in precedenza.

Balbi ha puntualizzato che le ricerche “continuano con tutti i mezzi per avere una prova concreta su dove sia il sottomarino e i nostri 44 uomini dell’equipaggio”.

Familiari dell’equipaggio in lacrime. Poco prima della comunicazione della Marina, i familiari dei 44 membri dell’equipaggio sono usciti in lacrime al termine di un incontro nella base navale di Mar del Plata nel quale hanno avuto informazioni sulla vicenda.

“Ci hanno mentito, sono tutti morti da tempo!”. “Avete ucciso mio fratello!”. Così è scoppiata la loro rabbia.

I responsabili della Marina argentina “non ce l’hanno fatta a finire di leggere il comunicato, la gente si è messa a gridare”. Queste le parole di uno dei presenti, aggiungendo che ci sono stati anche episodi violenti, con i parenti che sfogavano la loro rabbia sui mobili della base navale di Mar del Plata.

Al termine della riunione Itati Leguizamon, moglie del sonorista del sottomarino, ha parlato con i cronisti assiepati intorno alla base. Riassunto brutale del messaggio che aveva ricevuto dalle autorità: “c’è stata un’esplosione mercoledì scorso alle 11, e ora sono tutti morti”. Intorno a lei, altri famigliari dell’equipaggio piangevano e si abbracciavano. Due donne sono svenute all’interno della base, altri, che hanno avuto diversi tipi di malore, sono stati portati via in ambulanza.

Il Ctbto

Il CtbtoVienna, Ctbto: nostri dati a disposizione. È stata l’Organizzazione del Trattato di proibizione totale dei test nucleari (Ctbto), integrata nel sistema dell’Onu e con sede a Vienna a riferire che è stato rilevato un segnale insolito nei pressi dell’ultima posizione conosciuta del sottomarino.

Due stazioni idroacustiche della Ctbto, hanno rilevato “un evento impulsivo subacqueo avvenuto alle 13.51 GMT del 15 novembre” a una latitudine di -46,12 gradi e longitudine di -59,69 gradi.

L’ultima localizzazione del sommergibile è la zona del Golfo San Jorge, a 432 chilometri dalla costa argentina. Nel suo breve comunicato, di appena tre paragrafi, la Ctbto aggiunge che i suoi dati vengono messi “a disposizione delle autorità argentine per appoggiare le operazioni di ricerca in corso”.

A Buenos Aires, l’esercito ha riferito oggi che mercoledì, cioè nel giorno in cui si sono persi i contatti con il sottomarino. Nella stessa zona è stato registrato un “evento anomalo singolare, breve, violento compatibile con un’esplosione”.

Anomalia alle batterie I media argentini hanno ipotizzato che l’esplosione possa essere stata causata da un cortocircuito delle batterie, che era stato segnalato prima della scomparsa del sommergibile. Non è chiaro a quale profondità potrebbe essere avvenuta la possibile esplosione all’interno del sottomarino, che poteva inabissarsi fino a 300. Quasi 4mila persone di dieci paesi diversi sono impegnate nelle operazioni di ricerca dell’Ara Sant Juan, con mezzi aerei e marini. – FONTE:

Anomalia alle batterie I media argentini hanno ipotizzato che l’esplosione possa essere stata causata da un cortocircuito delle batterie, che era stato segnalato prima della scomparsa del sommergibile. Non è chiaro a quale profondità potrebbe essere avvenuta la possibile esplosione all’interno del sottomarino, che poteva inabissarsi fino a 300. Quasi 4mila persone di dieci paesi diversi sono impegnate nelle operazioni di ricerca dell’Ara Sant Juan, con mezzi aerei e marini. – FONTE:

Comandante Capitano di Corvetta Carlo Liannazza, Ufficiale in 2a Tenente di Vascello Franco Giuseppe, Direttore di macchine Capitano G.N. Facciolo Riccardo, Ufficiale di rotta Sottotenente di Vascello Brega Renzo, Ufficiale armi Sottotenente di Vascello Cerio Corrado, Sottordine di Macchine Carbonin Sergio, Silurista tubi lancio 1-3 Marinaio Vincenzo Cangiano Venne destinato al 2º Gruppo Sommergibili di Napoli presso il quale fu adibito all’addestramento dal 1938 al 1940.

Alle 14.50 del 6 luglio 1940, durante la prima missione di guerra (in Mediterraneo), al comando del capitano di corvetta Carlo Liannazza, avvistò al largo del Marocco la Forza H britannica: due corazzate, una portaerei e vari cacciatorpediniere. Il sommergibile cercò di avvicinarsi (era a 12.000 metri di distanza), ma quando arrivò a 9.000 metri la formazione inglese cambiò rotta e si portò al di fuori della portata dell’Emo.

Se ne decise poi l’invio in Atlantico. Il 27 agosto 1940 lasciò Napoli e il 5 settembre passò lo stretto di Gibilterra; dieci giorni dopo arrivò nel suo settore d’agguato (Atlantico centrale) dove il 14 settembre immobilizzò con un siluro il piroscafo inglese Saint Agnes (5199 tsl); dopo averlo fatto abbandonare dall’equipaggio lo finì a colpi di cannone e con un altro siluro. Il 3 ottobre 1940 giunse a Bordeaux, sede della base italiana di Betasom.

Il 31 ottobre salpò da Bordeaux diretto a ovest della Scozia, ma fra il 2 ed il 3 novembre il mare molto mosso causò la morte di una vedetta (il sottocapo De Giobbi), caduta in acqua, e ferì gravemente il comandante Liannazza, obbligando al rientro a Bordeaux, avvenuto il 6 novembre.

Il 5 dicembre partì con il tenente di vascello Giuseppe Roselli Lorenzini come nuovo comandante. Zona d’operazioni nelle acque scozzesi, che raggiunse il 14 dicembre; sei giorni dopo lanciò infruttuosamente due siluri contro una nave cisterna stimata in 3.000-4.000 tsl. Il 26 dicembre intraprese la rotta di rientro, giungendo a Bordeaux il 1º gennaio 1941.

Il bozzetto definitivo sull’azione contro il piroscafo Saint Agnes.

Il 3 marzo 1941 lasciò Bordeaux diretto a ovest dell’Irlanda. Il 9 del mese fu attaccato da un aereo mentre cercava un convoglio: due bombe scoppiarono vicino ai timoni bloccandoli e facendo dapprima emergere il sommergibile (che stava navigando a 20 metri di profondità) e facendogli poi perdere quota sino a 110 metri. Risolto il problema avvistò una portaerei, ma dovette immergersi per la presenza di un cacciatorpediniere. Il 14 marzo silurò e affondò il piroscafo inglese Western Chief (5759 tsl) e quattro giorni dopo colpì con un siluro un altro mercantile, il Clan Maciver (4500 tsl); quest’ultimo, tuttavia, cannoneggiò l’Emo e cercò di speronarlo, obbligandolo ad immergersi e allontanarsi. Il 19 marzo il sommergibile si avviò sulla rotta di ritorno.

Il 19 maggio ripartì da Betasom e dopo una settimana silurò due trasporti stimati rispettivamente in 3.000 e 1.900 tsl; non essendovi conferme è probabile che le due navi furono semplicemente danneggiate. Subì poi caccia con bombe di profondità che riuscì ad evadere senza danni gravi e il 20 giugno tornò alla base.

Il 20 agosto lasciò Bordeaux per rientrare in Mediterraneo e il 27 passò lo stretto di Gibilterra; ad un certo punto s’immerse ritenendo di essere stato rilevato, ma sprofondò sino a 125 metri a causa delle correnti; il 1º ottobre 1941 attraccò a Napoli.

Fra il 1º ottobre ed il 12 dicembre fu assegnato alla Scuola Sommergibili di Pola (anche se dall’8 al 10 novembre interruppe l’attività addestrativa per una missione antisommergibile nell’Adriatico settentrionale).

Nel dicembre 1941 fu inviato a Bardia con rifornimenti ma la missione dovette essere interrotta per la conquista nemica del porto. Svolse poi attività offensiva.

Fu tra i sommergibili inviati contro un convoglio britannico nella Battaglia di mezzo giugno 1942, ma non incontrò le navi nemiche.

Inviato di nuovo contro le unità britanniche due mesi dopo, nella Battaglia di mezzo agosto, al comando del tenente di vascello Giuseppe Franco: durante tale scontro, il 12 agosto, lanciò quattro siluri contro un incrociatore nei pressi dell’isola La Galite, avvertendo tre esplosioni, ma non vi sono riscontri di danneggiamenti.

Il 7 novembre 1942 il sommergibile Angelo Emo, al comando del tenente di vascello Giuseppe Franco, partì da Cagliari per una missione da svolgersi in un settore operativo a sud della Sardegna ed al largo del Golfo di Philippeville; ma proprio il giorno seguente ebbe inizio l’Operazione Torch: 500 navi da trasporto angloamericane, scortate da 350 navi da guerra di ogni tipo, iniziarono a sbarcare 107.000 soldati sulle coste dell’Algeria e del Marocco, così aprendo un secondo fronte in Africa Settentrionale. Al pari di numerosi altri sommergibili italiani (benventi: Axum, Argo, Argento, Asteria, Acciaio, Aradam, Alagi, Avorio, Bronzo, Brin, Corallo, Dandolo, Diaspro, Mocenigo, Nichelio, Platino, Porfido, Topazio, Turchese e Velella) e tedeschi, l’Emo fu immediatamente inviato a contrastare lo sbarco Alleato: l’8 novembre gli fu ordinato di spostarsi verso ovest navigando in superficie, per portarsi a nord di Algeri.

Alle 19.09 del 9 novembre il comando della flotta subacquea italiana, Maricosom, segnalò a tutti i battelli in mare che piroscafi nemici si stavano spostando verso est, e che stavano verificandosi sbarchi a Bona ed a Philippeville; diede quindi ordine di attaccare ogni nave mercantile o militare in uscita da tali porti, evitando però (per non rischiare incidenti di “fuoco amico” con le altre unità inviate in zona) di attaccare sommergibili, MAS e motosiluranti.

La missione dell’Emo ebbe però breve durata, perché a mezzogiorno del 10 novembre il sommergibile (che si stava spostando dalla zona di Philippeville verso quella di Algeri), durante una manovra d’attacco contro il peschereccio antisommergibili britannico Lord Nuffield (tenente di vascello D. S. Mair, della Royal Naval Reserve), fu localizzato da quest’ultimo e sottoposto ad un pesante bombardamento con cariche di profondità.

Secondo fonti britanniche, il Lord Nuffield aveva rilevato l’Emo con l’ASDIC e, dopo alcuni minuti di preparazione, stava per lanciare la prima scarica di bombe di profondità quando vide con sorpresa il periscopio del sommergibile affiorare in superficie, a pochi metri di distanza. L’Emo, portatosi evidentemente a quota periscopica senza essersi prima accorto del Lord Nuffield, tentò l’immersione rapida per portarsi a quota maggiore, ma fu investito dalle esplosioni delle bombe di profondità.

Dopo una ventina di minuti di bombardamento (per una fonte, il Lord Nuffield perse il contatto ma lanciò poi una singola bomba di profondità che fu quella decisiva), seriamente danneggiato in diversi impianti nevralgici, l’Emo fu costretto ad emergere. Non appena il sommergibile giunse in superficie, il Lord Nuffield, con tutti i cannoni puntati, aprì il fuoco con tutte le armi disponibili, investendolo con una pioggia di proiettili da 100 mm (il terzo sparato andò a segno, e poi anche quelli successivi) e colpi di mitragliera Oerlikon da 20 mm.

Il sommergibile Angelo Emo tentò d’ingaggiò un duello d’artiglieria con l’unità britannica, ma ebbe rapidamente la peggio. Mentre i marinai correvano ai cannoni, la torretta fu colpita ripetutamente, insieme al cannone poppiero, e messo fuori uso, con diverse perdite tra il personale. Lo stesso comandante Franco, lasciata la torretta, si portò al cannone di prua ed aprì personalmente il fuoco con il Lord Nuffield, sostituendo il puntatore ucciso, ma con scarso risultato (nello scontro il Lord Nuffield lamentò solo danni superficiali ed il lieve ferimento di un uomo); diversi colpi sparati dalla nave nemica andarono invece a segno nei pressi del cannone prodiero, riducendo ulteriormente l’efficacia del suo tiro.

Tredici uomini dell’Emo – un guardiamarina, tre sottufficiali e nove tra sottocapi e marinai – rimasero uccisi nel breve combattimento; poi, non essendo nemmeno più possibile manovrare (entrambi i motori diesel erano ormai fuori uso, il sommergibile era immobilizzato), il comandante Franco dovette ordinare l’autoaffondamento.

Parecchi uomini si gettarono in mare, altri rimasero in piedi sul ponte fin quando questo non venne ricoperto dalle onde. Il sommergibile affondò di prua, mentre il Lord Nuffield, cessato il fuoco, stazionava nei pressi.

L’Emo s’inabissò verso le 13 nel punto 36°50’ N e 02°50’ E, al largo di Algeri; i 49 sopravvissuti recuperati dallo stesso Lord Nuffield, furono imprigionati ad Algeri.

Antonio Amato, secondo capo, da Napoli

Giuseppe Brazzini, sottocapo, da Dicomano

Vincenzo Cavagna, sottocapo, da Milano

Gervasio Cossu, marinaio, da San Gavino Monreale

Mario Di Giusto, sottocapo, da Torino

Pasquale Esposito, sottocapo, da Castellabate

Mario Giacchelli, guardiamarina, da Trieste

Vincenzo Malleo, sottocapo, da Palermo

Vittorio Marchese, secondo capo, da Napoli

Domenico Massimeli, secondo capo, da Genova

Francesco Nacca, marinaio, da Taranto

Antonio Santoro, marinaio, da Mola di Bari

Antonio Spiritu, marinaio, di Alghero

Il CT Gracale D552 costruito nel 1931 dalla società dei Cantieri Navali Riuniti negli stabilimenti di Ancona. Venne varato il 17 giugno 1934, entrò in servizio il 15 novembre.

Nel periodo che dal 26 marzo 1936 al 9 luglio 1939 prese parte a diverse missioni e pattugliamenti. In particolare durante la guerra civile spagnola, non soltanto nel Mediterraneo, ma anche in Atlantico, tra le quali le missioni dell’agosto del 1936 in Belgio e del luglio del 1939 a Lisbona.

Il 10 giugno 1940, all’ingresso dell’Italia nella seconda guerra mondiale, faceva parte della X Squadriglia Cacciatorpediniere, assieme ai gemelli Maestrale, Libeccio e Scirocco.

Nel corso del secondo conflitto mondiale operò sia con le forze da battaglia, che nella scorta ai convogli per la Libia.

Il 2 luglio 1940 si diresse, insieme ai gemelli, agli incrociatori leggeri Bande Nere e Colleoni, alla I Divisione (incrociatori pesanti Zara, Fiume e Gorizia) ed alla IX Squadriglia Cacciatorpediniere (Alfieri, Oriani, Gioberti, Carducci) a fornire scorta indiretta ad un convoglio che stava rientrando dalla Libia.

Il 6 luglio scortò il primo convoglio di grosse dimensioni per la Libia (operazione denominata «TCM»). Partito da Napoli alle 19,45, il convoglio era composto dai trasporti truppe Esperia e Calitea e dalle moderne motonavi da carico Marco Foscarini, Vettor Pisani e Francesco Barbaro; con le quattro unità della X Squadriglia Cacciatorpediniere scortavano il convoglio anche gli incrociatori leggeri Bande Nere e Colleoni e la XIV Squadriglia Torpediniere (Procione, Orsa, Orione, Pegaso). Le navi arrivarono indenni a Bengasi, porto di arrivo, l’8 luglio.

Tornata ad Augusta, la X Squadriglia ripartì di nuovo per aggregarsi alla formazione navale che prese parte alla battaglia di Punta Stilo del 9 luglio. Ma tuttavia questa formazione non ebbe un ruolo rilevante.

Il 27 luglio il Grecale e le unità gemelle partirono da Catania e si aggregarono alla scorta di un convoglio sulla rotta Napoli-Tripoli durante l’operazione «Trasporto Veloce Lento». Il convoglio era composto dai mercantili Maria Eugenia, Gloriastella, Mauly, Bainsizza, Col di Lana, Francesco Barbaro e Città di Bari, scortati dalle torpediniere Orsa, Procione, Orione e Pegaso. Il sommergibile britannico Oswald, avvistato il convoglio, cercò di silurare il Grecale, ma non vi riuscì; le unità arrivarono in porto indenni il 1º agosto.

Il 9 agosto, insieme ai tre gemelli, effettuò la posa di uno sbarramento di mine nelle acque di Pantelleria.

Nell’aprile 1941 scortò un convoglio di piroscafi tedeschi (Alicante, Maritza, Procida, Santa Fe) con rifornimenti per l’Afrika Korps.

L’11 maggio appartenne alla scorta indiretta, insieme agli incrociatori leggeri Bande Nere, Cadorna, Duca degli Abruzzi e Garibaldi, e ai cacciatorpediniere Alpino, Fuciliere, Scirocco, Da Recco, Pancaldo, Pessagno ed Usodimare, ad un convoglio formato dai mercantili Preussen, Wachtfels, Ernesto, Tembien, Giulia e Col di Lana e che fruiva della scorta diretta dei cacciatorpediniere Dardo, Aviere, Geniere, Maestrale e Camicia Nera: salpate da Napoli, le navi giunsero a Tripoli il 14.

Il 26 maggio scortò, unitamente al capoclasse Maestrale ed al Cadorna, un convoglio da Napoli a Tripoli.

Il 19 giugno entra a far parte, coi gemelli Scirocco e Maestrale, della scorta indiretta di un convoglio verso Tripoli , che era stato attaccato, senza risultati, dal sommergibile britannico Unbeaten nelle acque di Pantelleria. Le unità arrivarono a Tripoli il 20, ma quando ormai i trasporti avevano imboccato la rotta di sicurezza per Tripoli il sommergibile inglese Unique silurò l’Esperia, che colò a picco nel punto 33°03′ N e 13°03′ E.

Il 7 luglio effettuò la posa di sbarramenti di mine nel canale di Sicilia, unitamente ai cacciatorpediniere Scirocco, Maestrale, Pigafetta, Pessagno, Da Recco, Da Mosto, Da Verrazzano ed alle Divisioni incrociatori IV (Bande Nere e Di Giussano) e VII (Attendolo e Duca d’Aosta). Sempre a luglio fece parte della scorta di un convoglio formato dai trasporti Ernesto, Tembien, Giulia, Col di Lana, Wachtfels, Amsterdam; il Tembien ed il Wacthfels furono colpiti da aerei e dovettero essere presi a rimorchio.

Il 24 settembre lasciò Palermo insieme agli incrociatori leggeri Duca degli Abruzzi ed Attendolo, alla III Divisione (incrociatori pesanti Trento, Trieste e Gorizia), ai gemelli Scirocco e Maestrale ed alla XII Squadriglia Cacciatorpediniere per attaccare un convoglio britannico, ma non riuscì a raggiungerlo.

Nella mattinata dell’8 novembre 1941 il Grecale (al comando del capitano di fregata Giovanni di Groppello) salpò da Napoli. Si aggregò alla scorta del convoglio «Duisburg» diretto a Tripoli. Composto dai trasporti Duisburg, San Marco, Sagitta, Maria, Rina Corrado, Conte di Misurata e Minatitlan.

Le navi erano scortate, oltre che dal Grecale, dai cacciatorpediniere Maestrale, Fulmine, Euro e Alfredo Oriani. Nella notte successiva la forza K Britannica attacca il convoglio italiano, furono affondati tutti i mercantili e il Fulmine.

All’inizio del combattimento l’Aurora aprì il fuoco e sparò tre salve contro il Grecale, in quel momento in coda al convoglio. Rispose al fuoco, ma solo dopo essere stato centrato da otto proiettili da 152 e 120 m. Ventitré uomini morirono e 56 invece feriti (di cui 35 gravemente): alcuni colpi raggiunsero la sala macchine, che misero fuori uso l’apparato motore; A quel punto il Grecale era immobilizzato e fuori uso e con incendio a bordo. L’Oriani lo rimorchiò fino in porto..

Il Grecale fu poi trainato dapprima a Trapani e da lì, l’11 novembre, a Taranto, per essere sottoposto ai lavori di riparazione.

Come di consueto in occasione della Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, il 4 novembre, con la collaborazione dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Santa Maria di Castellabate e la partecipazione del Concerto Bandistico S.Cecilia, saranno deposte corone di alloro ai Monumenti ai Caduti nelle località di Santa Maria di Castellabate e Castellabate, Capoluogo secondo il programma di seguito riportato.

– Santa Maria di Castellabate raduno ore 10.30 Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto – Deposizione Corona.

– Castellabate capoluogo deposizione Corona al Monumento ai Caduti.

Sito Istituzionale

Di Antonio Vuolo – Si è svolta stamattina la cerimonia di commemorazione dei morti del Sommergibile Velella, in occasione del 74° anniversario dall’affondamento.

L’Amministrazione guidata dal Sindaco Spinelli, in collaborazione con l’ANMI, ha ricordato la vicenda storica dal triste epilogo con un corteo a Santa Maria.

Dopo la deposizione della Corona alla memoria del Carabiniere Antonio Mondelli, M.A.V.M., il corteo si è spostato per il centro cittadino, passando per viale O. Pepi, viale C. Grande, Corso Matarazzo, Via Margherita, per poi proseguire sul Lungomare De Simone. L’arrivo al Monumento dei Caduti del Mare in piazza Punta dell’inferno per la cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione della Corona al Monumento.

«Lo scopo della tradizionale manifestazione, organizzata con la sezione locale dell’ANMI, – ha detto il sindaco Costabile Spinelli – è impedire l’oblio del triste epilogo di guerra che ha avuto come scenario il nostro territorio, rinnovando il degno riconoscimento nei confronti di quei valorosi Eroi del Mare colpiti per difendere le nostre coste».

Il Regio Sommergibile che giace da ormai 74 anni al largo di Punta Licosa. Viene ricordato ogni anno dall’Amministrazione di Castellabate, dall’Associazione Marinai D’Italia Gruppo di Santa Maria di Castellabate e dai cittadini, per commemorare i caduti nel tragico 7 settembre del 1943.

Il sommergibile Velella per contrastare lo sbarco alleato a Salerno, partì da Napoli nella sua missione. Attaccato dal sommergibile inglese Shakespeare a largo della costa di Castellabate, colò a picco con l’equipaggio.

Nell’incidente, morirono i 52 marinai.

L’Armistizio era già stato firmato,una tragedia era quindi evitabile.

Le ragioni strategiche, politiche e militari, le autorità di ambedue gli schieramenti decisero di mantenerlo segreto fino all’8 settembre.

Il Mattino

Commemorazione Sommergibile Velella 2017 – Servizio televisivo di Cilento Channel

74° anniversario Sommergibile Velella – Galleria fotografica dell’evento commemorativo organizzato dall’Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Santa Maria di Castellabate.

All’8 settembre 1943, data dell’armistizio italiano, era governatore del Dodecaneso, delle Cicladi e delle Sporadi Settentrionali l’ammiraglio di squadra Inigo Campioni, con sede a Rodi. Al Comando della zona militare delle isole italiane dell’Egeo soprintendeva invece il contrammiraglio Carlo Daviso di Charvensod, da cui dipendevano i servizi militari delle isole sopra citate.

All’8 settembre 1943, data dell’armistizio italiano, era governatore del Dodecaneso, delle Cicladi e delle Sporadi Settentrionali l’ammiraglio di squadra Inigo Campioni, con sede a Rodi. Al Comando della zona militare delle isole italiane dell’Egeo soprintendeva invece il contrammiraglio Carlo Daviso di Charvensod, da cui dipendevano i servizi militari delle isole sopra citate.

A causa della mancanza di direttive dai Comandi centrali, della penuria di informazioni sulla situazione generale delle Forze armate italiane e quindi in mancanza di ordini precisi da seguire, il Comando Superiore delle Forze Armate (Egeomil), stanziato anch’esso a Rodi, si trovò davanti ad una situazione decisamente difficile, dovendo scegliere se continuare a combattere con la Wehrmacht o se restare fedele al re Vittorio Emanuele III. Come altri reparti italiani, i comandanti decisero di considerare il vecchio alleato germanico come un nemico, determinando così l’invasione dell’isola da parte delle truppe tedesche.

Alle ore 7:00 incursioni aeree tedesche colpirono la batteria Majorana e la stazione radio della marina mettendola fuori uso. Arrivò anche, un colonnello inglese che fu portato subito dal governatore, il qualche chiese ancora una volta di effettuare azioni diversive e di fornire almeno dei caccia per limitare le azioni della Luftwaffe.

Il colonnello chiese se si riteneva possibile un imminente attacco alla città di Rodi e per quanto tempo la guarnigione italiana avrebbe potuto resistere. Dopodiché fu subito riaccompagnato al porto dove prese il largo per Castelrosso.

Il motivo di tanta fretta fu perché alle 8:00 giunse un ufficiale della divisione Regina scortato da un ufficiale della Rhodos: l’italiano portava un messaggio del generale Scaroina che chiedeva di poter porre fine ai combattimenti che si stavano svolgendo nel sud dell’isola, ma Campioni rispose che questi dovevano proseguire in attesa di incontrare il generale Kleemann.

Alle 10:30 altri due ufficiali della Wehrmacht comunicarono al Comando italiano le condizioni di resa dettate dall’OKW, cioè la cessazione delle ostilità in tutta l’isola, il rilascio dei prigionieri tedeschi e la resa senza condizioni delle truppe italiane.

L’ufficiale tedesco aggiunse che le decisioni definitive sarebbero state concordate con Kleemann, e che il Governatore aveva mezz’ora di tempo per decidere, dopodiché sarebbe stato ordinato un attacco aereo sulla città di Rodi.

Campioni fece il punto della situazione con il suo Stato Maggiore: vista l’impossibilità di ricevere aiuti dagli inglesi, la critica situazione militare (erano rimasti solo quattro pezzi di artiglieria, la batteria Majorana e tre batterie contraeree, anche se reparti dell’esercito continuavano a resistere) e per evitare anche la morte di civili, si decise di trattare per la fine dei combattimenti. Nel frattempo circolò la falsa notizia che alcuni carri armati tedeschi erano entrati in città, per cui alcuni natanti presero il largo di propria iniziativa seguiti a breve da altri convinti di eseguire ordini che non potevano essere ricevuti; l’ammiraglio Daviso ordinò poi loro di dirigersi a Lero.

Alle 15:30 il governatore, il generale Forgiero e l’ammiraglio Daviso si recarono in una località vicino Rodi città per incontrare Kleemann.

Gli italiani distrussero i documenti segreti e i cifrari, ma si mantenne una postazione radio clandestina in una casa di contadini; si informò anche il Governo a Brindisi, ma non è chiaro se la comunicazione raggiunse il destinatario.

Le truppe italiane reagirono negativamente alla notizia della resa. In alcuni casi avevano arginato in maniera efficace gli attacchi tedeschi, e si credeva che questi ultimi avessero ormai poche munizioni e scarso carburante; addirittura qualche soldato accolse la notizia della resa credendo si parlasse di quella tedesca, tanto era evidente la situazione di vantaggio del suo reparto sul nemico che aveva davanti.

La resa degli italiani comportò ai tedeschi il grave problema di cosa fare con così tanti prigionieri. Anche perché non erano disponibili imbarcazioni per trasferirli tutti in altre isole. Le prime due forze a essere disarmate furono la Regia Aeronautica e la Regia Marina. Perché queste decise fermamente a non collaborare e quindi potenzialmente più pericolose del Regio Esercito. Dopo aver obbligato il governatore Campioni a ordinare la resa delle sue truppe a Scarpanto, con la minaccia di un attacco aereo, il generale Kleemann, che ora era al comando di Rodi, tentò di fare lo stesso con Coo e Lero, ma stavolta Campioni non diede nessun ordine. Ben presto i tedeschi si installarono nel Comando italiano e gradualmente furono fatti evacuare tutti gli alti ufficiali italiani, compreso Campioni.

Spesso i tentativi finirono male e gli uomini morivano in mare o venivano scoperti dai tedeschi. A volte comunque le fughe avevano successo e, dopo una faticosa navigazione nell’Egeo, i soldati approdavano a Coo o a Lero.

Il 19 settembre circa 1.800 uomini dell’aviazione e della marina furono imbarcati sulla motonave Doninzetti catturata dai tedeschi per essere trasferiti. Durante il viaggio due cacciatorpediniere inglesi, l’Eclipse e il Fury, affondarono la nave provocando la morte di tutti gli occupanti. Il 12 febbraio 1944 un’altra nave, il piroscafo Oria, urtò uno scoglio vicino all’isola di Gaidaro e morirono 4.062 prigionieri. Altri soldati invece furono introdotti nell’ambiente civile greco dai comandanti italiani per evitarne la cattura; pochi invece furono quelli che aderirono alla causa tedesca o repubblichina.

In totale abbandonarono l’isola circa 1.580 militari, i dispersi furono 6.520 e vennero eseguite 90 fucilazioni dai tedeschi, 40 delle quali senza processo.

Tra i caduti di Rodi, il marinaio di Castellabate Apicella Raffaele.

Fonte: Wikipedia

La Corazzata Roma fu una nave da battaglia, la terza unità della classe Littorio. Rappresentò il meglio della produzione navale bellica italiana della seconda guerra mondiale. Costruita dai Cantieri Riuniti dell’Adriatico e consegnata alla Regia Marina il 14 giugno 1942, fu danneggiata da un bombardamento aereo statunitense quasi un anno dopo mentre era alla fonda a La Spezia, subendo in seguito altri danni che la costrinsero a tornare operativa solamente il 13 agosto 1943.

Alla Corazzata Roma a seguito dell’Armistizio fu ordinato, assieme ad altre navi militari, di raggiungere l’isola sarda della Maddalena, come concordato con gli Alleati. La squadra navale italiana, tuttavia, fu attaccata da alcuni bombardieri tedeschi. Servendosi delle bombe radioguidate plananti Ruhrstahl SD 1400, affondarono la corazzata il 9 settembre 1943.

Nei suoi quindici mesi di servizio la Corazzata Roma percorse 2.492 miglia in venti uscite in mare, senza partecipare a scontri navali, consumando 3.320 t di combustibile, rimanendo fuori servizio per riparazioni per sessantatré giorni.

Il 28 giugno 2012 il relitto della corazzata è stato rinvenuto a 1000 metri di profondità ed a 16 miglia dalla costa nel golfo dell’Asinara dopo decenni di ricerche.

Progettata dal generale ispettore del Genio Navale Umberto Pugliese, questa classe di navi da battaglia costituì uno dei primi esempi al mondo di unità sopra le 35 000 tonnellate, limite imposto dal trattato navale di Washington in vigore all’epoca della progettazione e costruzione dell’unità, ma che venne disatteso di oltre il 15% per ottenere le caratteristiche desiderate, come già accaduto con la classe Zara di incrociatori pesanti; in effetti il limite fissato in un documento riservato redatto da parte del Sottosegretario alla Marina fu di 40.000 t.

Dopo l’impostazione, nel 1934, delle prime due unità della classe, Littorio e Vittorio Veneto, in seguito al deteriorarsi della situazione internazionale con la guerra d’Etiopia e la guerra civile spagnola, fu dato nuovo impulso al riarmo navale, nel 1938, con l’impostazione della Roma e della sua gemella Impero.

La nave fu consegnata il 14 giugno 1942, ma non ebbe la possibilità di partecipare ad azioni belliche contro la flotta britannica. Il 21 agosto arrivò a Taranto dove fu assegnata alla IX divisione navale, comprendente le navi Roma, Littorio e Vittorio Veneto.

Il 5 giugno 1943, durante il bombardamento della base di La Spezia, alle 13:59 due bombe perforanti da 908 kg danneggiarono lo scafo, facendo imbarcare 2.350 t d’acqua. Anche la gemella Vittorio Veneto fu danneggiata, riducendo la squadra da battaglia al solo Littorio, già precedentemente danneggiato nel bombardamento di La Spezia della notte tra il 18 e il 19 aprile, in cui era stato affondato il cacciatorpediniere Alpino.

Mentre il Vittorio Veneto poté essere riparato in arsenale, rientrando in squadra in poco più di un mese, per la corazzata Roma, colpita da altre due bombe, che non causarono falle nello scafo, durante il bombardamento della notte del 24 giugno, furono necessari l’entrata in bacino e il trasferimento a Genova, rientrando in squadra solamente il 13 agosto.

Il giorno in cui Badoglio proclamò l’armistizio italiano, 8 settembre 1943, la nave si trovava a La Spezia pronta a muovere per affrontare le navi Alleate impiegate a proteggere le truppe impegnate nello sbarco di Salerno previsto per il giorno successivo, ma nella stessa giornata dell’8 settembre l’ammiraglio Carlo Bergamini, comandante delle forze navali da battaglia, venne avvertito telefonicamente dal capo di Stato maggiore della Marina Raffaele De Courten dell’armistizio ormai imminente, e delle relative clausole che riguardavano la flotta, che prevedevano il trasferimento immediato delle navi italiane a Malta, dove sarebbero rimaste in attesa di conoscere il proprio destino e che durante il trasferimento avrebbero innalzato, in segno di resa, pennelli neri sui pennoni e disegnato due cerchi neri sulle tolde.

De Courten, dopo aver escluso l’autoaffondamento e la possibilità di tentare un’ultima battaglia (in accordo con Bergamini), accettò le disposizioni impartite dal capo della Mediterranean Fleet britannica Andrew Cunningham.

L’ammiraglio di squadra Carlo Bergamini

Bergamini inizialmente era andato su tutte le furie per poi formalmente accettare con riluttanza gli ordini, dopo che ebbe l’assicurazione che era esclusa la consegna delle navi e l’abbassamento della bandiera e dopo essere stato informato che il generale Vittorio Ambrosio aveva chiesto agli angloamericani che la flotta per motivi tecnici potesse trasferirsi all’isola sarda de La Maddalena, dove tutto era pronto per l’ormeggio delle navi e dove si sarebbero trovati il re Vittorio Emanuele III e il governo.

Cunningham, conscio che le navi italiane non avevano protezione aerea, informò che avrebbero dovuto mollare gli ormeggi da La Spezia al tramonto dell’8 settembre. La squadra navale italiana, sottovalutando il pericolo rappresentato dalla Luftwaffe, salpò solamente alle 03:00 del mattino del 9 settembre. Con Bergamini al suo posto, la corazzata Roma con l’insegna di nave ammiraglia della flotta, salpò per La Maddalena, insieme alle corazzate Vittorio Veneto e Italia che con la corazzata Roma costituivano la IX Divisione, con gli incrociatori Montecuccoli, Eugenio di Savoia e Attilio Regolo, che in quel momento costituivano la VII Divisione, i cacciatorpediniere Mitragliere, Fuciliere, Carabiniere e Velite della XII Squadriglia ed i cacciatorpediniere Legionario, Oriani, Artigliere e Grecale della XIV Squadriglia ed una Squadriglia di torpediniere formata da Pegaso, Orsa, Orione, Ardimentoso e Impetuoso, nave insegna della squadriglia.

La formazione, circa tre ore dopo la partenza, si ricongiunse con il gruppo navale proveniente da Genova, formato dalle unità della VIII Divisione, costituita da Garibaldi, Duca d’Aosta e Duca degli Abruzzi, nave insegna dell’ammiraglio Luigi Biancheri, preceduti dalla torpediniera Libra, al cui comando c’era il capitano di corvetta Nicola Riccardi. Dopo il ricongiungimento delle due formazioni navali, per ottenere una omogeneità nelle caratteristiche degli incrociatori, il Duca d’Aosta passò dalla VIII alla VII Divisione, sostituendo l’Attilio Regolo che passò alle dipendenze della VIII Divisione.

La formazione navale, composta da ventitré unità, navigava senza avere issato i pennelli neri sui pennoni e aver disegnato i dischi neri sulle tolde come prescritto dalle clausole dell’armistizio, ma la corazzata Roma con a bordo l’insegna dell’ammiraglio Bergamini aveva innalzato il Gran pavese. La formazione passata tra Imperia e Capo Corso puntò a sud, mantenendosi ad una ventina di chilometri dalle coste occidentali della Corsica, quindi le unità si diressero verso est in direzione delle Bocche di Bonifacio. Durante la navigazione vi furono tre allarmi aerei, in occasione dei quali le navi si misero a zigzagare. All’imboccatura delle Bocche di Bonifacio, la squadra si dispose in linea di fila. In testa le sei torpediniere, quindi i sei incrociatori seguiti dalle tre corazzate e infine gli otto cacciatorpediniere.

Pur avendo l’ammiraglio Bergamini richiesto una scorta aerea, quasi tutte le squadriglie da caccia in Sardegna e Corsica erano in trasferimento verso Roma. Solo quattro Macchi M.C.202 decollarono da Vena Fiorita, un aeroporto militare ora dismesso vicino Olbia, per la scorta.

Ma non essendo stato indicato che la flotta navigava ad ovest e non ad est della Corsica, la cercarono senza esito per oltre un’ora. Tra le 14:30 e le 14:45, quando la flotta stava per giungere al punto più stretto delle Bocche di Bonifacio, l’ammiraglio Bergamini ricevette da Supermarina un messaggio con il quale si comunicava che La Maddalena era stata occupata dai tedeschi e gli venne ordinato di cambiare rotta e dirigersi a Bona in Algeria.

Bergamini ordinò di invertire subito la rotta di 180° e dopo che la manovra venne eseguita a velocità elevata l’ordine della linea di fila si trovò ad essere esattamente opposto a quello precedente, con i cacciatorpediniere in testa e le torpediniere in coda.

Il percorso della flotta italiana a comando di Bergamini

Verso le 15:10, al largo dell’isola dell’Asinara la formazione fu sorvolata ad alta quota da ventotto bimotori Dornier Do 217K del Kampfgeschwader 100 della Luftwaffe partiti dall’aeroporto di Istres, presso Marsiglia, in tre ondate successive, la prima delle quali si alzò in volo poco dopo le 14:00, con l’istruzione di mirare unicamente alle corazzate.

Gli aerei, in volo livellato, sganciarono degli “oggetti” affusolati, la cui coda luminosa, data l’altezza alla quale volavano gli aerei, fu inizialmente scambiata per un segnale di riconoscimento. Si trattava di bombe teleguidate Ruhrstahl SD 1400, conosciute dagli Alleati con il nome di Fritz X, la cui forza di penetrazione era conferita dall’alta velocità acquistata in caduta, essendo prescritto il lancio da un’altezza non inferiore ai 5000 metri.

La bomba era munita di un apparecchio ricevente ad onde ultracorte trasmesse dall’aereo, che permetteva di dirigerla verso il bersaglio.

Alle 15:30 la prima bomba fu diretta contro l’Eugenio di Savoia, cadendo a circa 50 metri dall’incrociatore senza provocare alcun danno. Mentre una seconda bomba cadde vicinissima alla poppa dell’Italia danneggiando la centrale elettrica e immobilizzandone temporaneamente il timone. Per cui la nave fu governata con i timoni ausiliari.

Successivamente toccò alla Corazzata Roma; gli aerei fallirono una prima volta il tiro, ma alle 15:42, l’Oberleutnant Heinrich Schmetz centrò la corazzata tra le torri antiaeree da 90 mm. Il colpo non produsse effetti devastanti ma attraversò lo scafo esplodendo sott’acqua e aprendo una falla.

Il secondo colpo alle 15:50 centrò la nave verso prua, sul lato sinistro con conseguenze ben diverse. A prua si allagarono le caldaie causando l’arresto nella nave e i depositi di munizioni deflagrarono. Cessò l’erogazione dell’energia elettrica e la torre numero 2 saltò in aria con tutta la sua massa di 1500 tonnellate, cadendo in mare. La torre corazzata di comando fu investita da una tale vampata che fu deformata e piegata dal calore. Morirono l’ammiraglio Bergamini e il suo Stato Maggiore, il comandante della nave Adone Del Cima e buona parte dell’equipaggio, morti pressoché all’istante.

La vampata salì almeno a 400 metri di quota (ma alcune fonti parlano di 1500 m), formando il classico fungo delle grandi esplosioni.

Invece, per la troppa ottemperanza alle disposizioni del comando supremo di osservare la neutralità, fu solo quando gli aerei sganciarono la prima bomba, che fu dato alla contraerea delle unità l’ordine di aprire il fuoco. Data però l’elevata quota degli aerei tedeschi, le contraeree furono costrette a sparare alla massima elevazione. Il che ne penalizzava la precisione, utile solo come fuoco di sbarramento.

La nave, alle 16:11, si capovolse e, spezzata in due tronconi, affondò, mentre sul ponte si affannavano i marinai superstiti, molti gravemente feriti ed ustionati. Chi era a bordo, specialmente a poppa, fu condannato: cinquanta marinai in procinto di gettarsi in acqua furono disintegrati.

Chi riuscì a lasciare la nave poté allontanarsi ed essere salvato dai cacciatorpediniere di scorta. La scena della Corazzata Roma che si spacca in due tronconi fu immortalata in una fotografia scattata dal ricognitore britannico Martin B-26. L’aereo fu fatto segno dal fuoco contraereo delle navi italiane che stavano sparando sugli aerei tedeschi.

Successivamente l’Italia fu nuovamente attaccato e questa volta colpito da una bomba. Ma essendo la carica di scoppio assai ridotta, la nave, nonostante avesse imbarcato ottocento tonnellate di acqua continuò, appesantita, a navigare in formazione.

Diversi i tentativi di localizzare e recuperare il relitto della Corazzata Roma. Generalmente ritenuto “riposare” ad una ventina di miglia al largo di Castelsardo. Se la Marina Militare ha dato il benestare e fornito appoggio, non ha fatto altrettanto nel dare il via libera al recupero del relitto. Come ha spiegato l’ex capo di stato maggiore della Marina Paolo La Rosa, è un cimitero da non profanare.

Da decenni oggetto di interesse di ricercatori ed esploratori subacquei, ma l’imprecisione delle coordinate del presunto luogo dell’affondamento (41°08′N 8°09′E secondo quanto riferito dai piloti Luftwaffe o 41°10′N 8°40′E secondo quanto comunicato dall’ammiraglio Oliva alle 16:20 del 9 settembre 1943) e la variabile profondità del mare hanno frustrato i tentativi di ritrovamento.

Nel 2007 un’altra spedizione sembrò aver individuato l’esatta posizione del relitto (di cui è stata scattata anche una foto da un ROV) nelle coordinate 41°07′52″N 8°37′44″E, attirando addirittura l’attenzione di due case cinematografiche, la tedesca Contex Tv e la svizzera Polivideo, che si misero in contatto con la Marina Militare per ottenere il permesso di girare un documentario, senza tuttavia giungere a nulla.

Il cacciatorpediniere Antonio da Nolinel 1942. Il ritrovamento di questa nave, affondata poco dopo il Roma, diede nuovo impulso alla ricerca del relitto della corazzata italiana

Alla fine dell’estate del 2007 il ricercatore, Fernando Cugliari, ha dichiarato di avere con buona probabilità localizzato il relitto della corazzata. Identificando anche, con un ROV, un giubbotto di salvataggio compatibile con quelli usati dalla Regia Marina all’epoca dell’affondamento comunicando anche le coordinate geografiche del punto.

L’8 settembre 2009 il ritrovamento del cacciatorpediniere Antonio da Noli, affondato a sud di Bonifacio, mentre si unirva alla formazione di cui faceva parte la Corazzata Roma, ridestò le attenzioni sul Roma.

Chiarito che questa si trova a circa 400 m di profondità, il ricercatore catanzarese Francesco Scavelli chiese aiuto alla COMEX e alla nave oceanografica Minibex.

Aiutati anche dalle coordinate fornite da Cugliari due anni prima, Scavelli e la COMEX, assistiti dalla Marina Militare, avevano perlustrato 100 miglia quadrate di mare. Solo allora sono emersi documenti riposti negli archivi militari di Washington, Friburgo, Londra e Roma. Questi hanno permesso di identificare la posizione dei campi minati tedeschi. Così il team ha potuto ricostruire la probabile rotta seguita dal convoglio italiano nel 1943. Una forte anomalia magnetica è stata riscontrata che proverebbe la presenza del Roma.

Nel 2011 un’associazione marinara sarda ha avanzato nuove coordinate circa l’esatta ubicazione della Corazzata Roma. Questa, tenendo conto delle infruttuose ricerche della Marina Militare avvenute nel 2003 e 2007, e dopo aver vagliato documenti ufficiali italiani, è giunta alla conclusione che il Roma si trova nelle coordinate 41°24′N 7°48′E, cioè 33 miglia a nord-ovest dell’Asinara.

Il relitto è stato infine ritrovato il 28 giugno 2012 da un team di ricerca guidato dall’ingegnere Guido Gay. Presente anche il personale della Marina Militare, nel golfo dell’Asinara a 1.000 m di profondità ed a circa 16 miglia dalla costa sarda. Il personale militare è stato in grado di confermare l’esattezza del relitto confrontando le immagini di alcuni cannoni d’artiglieria contraerea.

Bovolone. Il 60˚ anniversario dell’affondamento del sommergibile Velella (tra gli uomini dell’equipaggio c’era Giovanni Chiavegato, un bovolonese poco più che ventenne), ha acquisito un significato particolare. In maggio il relitto del sommergibile colato a picco la sera del 7 settembre 1943 è stato individuato con un sonar e due mesi dopo, il 12 luglio, i sub sono scesi per la prima volta e hanno finalmente fotografato e filmato il troncone principale del sommergibile in una immersione molto impegnativa per la notevole profondità.

Bovolone. Il 60˚ anniversario dell’affondamento del sommergibile Velella (tra gli uomini dell’equipaggio c’era Giovanni Chiavegato, un bovolonese poco più che ventenne), ha acquisito un significato particolare. In maggio il relitto del sommergibile colato a picco la sera del 7 settembre 1943 è stato individuato con un sonar e due mesi dopo, il 12 luglio, i sub sono scesi per la prima volta e hanno finalmente fotografato e filmato il troncone principale del sommergibile in una immersione molto impegnativa per la notevole profondità.

A scendere sono stati Rizia Ortolani, capo esploratrice, una giovane subacquea ricercatrice di relitti inesplorati, prima ed unica donna ad aver affrontato una impresa simile, faceva parte del team di fondo anche Edoardo Pasini e Carlo Berti, sub che si sono occupati delle riprese. Il prossimo obiettivo è scendere, si pensa al giugno 2004, per recuperare un reperto significativo che verrà utilizzato per erigere un monumento in memoria dell’equipaggio, 51 uomini, affondato dai siluri di un sommergibile inglese mentre il sommergibile Velella navigava in superficie.

Un affondamento avvenuto ad armistizio già firmato, segretamente da quattro giorni, e a poche ore dall’annuncio pubblico letto per radio da Badoglio, un equipaggio che era stato mandato a contrastare le annunciate operazioni di sbarco in una operazione considerata del tutto inutile.

Dopo l’immersione di luglio il desiderio dell’associazione marinai si concretizza almeno per metà, il relitto è stato localizzato e filmato, è il Velella al 99% (la scritta non si leggeva), non sembra però possibile recuperare il sommergibile per dare una degna sepoltura

ai dispersi, ma verrà realizzato un monumento alla memoria dei 51 uomini dell’equipaggio utilizzando un reperto originale dello scafo. A Bovolone vive ancora il fratello di Giovanni, Danilo, 82 anni, che ha saputo il destino del fratello dato per disperso solo da qualche anno.

La cerimonia di quest’anno è stata arricchita da una rievocazione storica teatrale a Bovolone, mentre il giorno dopo si è proceduto con la cerimonia a punta Licosa, nel parco nazionale del Cilento, proprio dove il sommergibile venne colpito, nelle acque del golfo di Salerno al largo di S. Maria di Castellabate. Esprime tutta la sua soddisfazione Carlo Mileo, presidente della sezione di Castellabate dell’Associazione Nazionale Marinai Italiani: «Dobbiamo dire grazie in particolare a Monsignor Antonio Vigo, l’ordinario militare d’Italia che ha avuto il ruolo di ideatore e organizzatore della Missione Velella. – dice Mileo – Il relitto è stato individuato il 13 maggio con una apparecchiatura

messa a disposizione dalla società Colmar di La Spezia. Il relitto è spezzato in più tronconi.

Noi abbiamo speso 6500 euro, il Comune si vuole attivare, ma una volta compreso l’intento umanitario che ci muove arriva per fortuna qualche aiuto, abbiamo avuto 15 mila euro di miscele per scendere da una ditta tedesca, anche gli ingegneri della Colmar hanno sostenuto spese di tasca loro comprendendo lo spirito dell’iniziativa. Adesso l’obiettivo nostro è di portare qualcosa in superficie per un monumento.

Abbiamo avuto aiuti ma altri ne occorrono, è una impresa che richiede una spesa di non meno di 30 mila euro. Ci vogliono galleggianti, camere iperbariche e molta altra attrezzatura. La nostra iniziativa, forse perché non ben compresa, ha avuto anche qualcuno contrario, ma gli equivoci poi si sono chiariti. Abbiamo le riprese che sono interessanti e nitide, abbiamo già avviato le pratiche per il monumento aspettiamo di recuperare il pezzo, le stella di prora, la scritta Velella, vediamo. Lavorare a quella profondità non è facile».

A raccontare l’immersione è la capo spedizione Rizia Ortolani, protagonista di una impresa eccezionale. Il sommergibile è spezzato, non so in quanti pezzi, c’è un troncone principale che è quello sul quale ci siamo immersi. Manca un pezzo di prua e un pezzo di poppa ma non sappiano se sono li intorno e se sono integri. Non c’è stato tempo per verifiche a quella profondità, siamo a meno 137 metri, si può rimanere solo pochi minuti. Le condizioni del relitto sono buone. C’è ottima visibilità, filtra la luce, si vede senza lampade, segno che l’acqua è pulita, non ci sono molte reti agganciate allo scafo.

Noi pensiamo di fare la spedizione in giugno del prossimo anno. Siamo abbastanza ottimisti. Le persone che faranno parte di questa missione sono preparate ed in gamba. Non si va così giù semplicemente per vedere un relitto, c’è il desiderio qui di fare qualcosa per delle

persone che non è giusto che siano dimenticate».

Roberto Massagrande

“Il Vapore”. Cosi era chiamato il relitto della nave affondata nella seconda guerra mondiale che giaceva a 54 metri di profondità al largo di punta Tresino. Per me, fare quella particolare immersione era un’emozione in più, perché, a parte le difficoltà tecniche che si dovevano superare per scendere a quelle quote, c’era il mistero che avvolgeva quel relitto, di cui non si sapeva nulla. Il tempo è passato, e qualche tempo fa leggendo una rivista subacquea, ecco la storia della nave Alfieri.

La sfortunata storia della Motonave Alfieri si accomuna a quelle di altre e altrettanto sfortunate Navi che portavano il nome di letterati italiani, serie che prenderà il nome di “Classe Dei Poeti”. Dal 1942 cominciarono ad entrare in servizio per la Tirrenia undici navi uguali, lunghe 111 m. per una larghezza di 15. La stazza lorda era di circa 4.500 tonnellate e, grazie a motori diesel, potevano raggiungere i 14 nodi di velocità. Sette di queste navi furono costruite ai Cantieri Navali del Quarnaro, a Fiume, mentre le altre quattro furono realizzate ai Cantieri Navali Oto del Muggiano, a La Spezia.

La prima fu la Ugo Foscolo, poi la Monti, la D’Annunzio, la Oriani, la Manzoni, la Tommaseo, la Alfieri, la Leopardi, la Pascoli e la Locchi. Tutte varate ed affondate tra il luglio 1942 ed il settembre del 1944.

La più fortunata fu la Borsi che scampò al tragico destino delle sue sorelle solo perché venne varata nel 1946, quindi a guerra finita.

La sorte delle “Navi dei Poeti” fu veramente tragica, con sopravvivenze brevissime, perché furono utilizzate per i rifornimenti in Africa settentrionale e coinvolte nella “battaglia dei convogli”. La nostra Alfieri era ben armata, con un cannone, due mitragliere fisse, due mitragliere quadruple, quattro mitragliere del Regio Esercito e un mitragliera da 37 mm che servirono all’equipaggio per vendere cara la pelle.

Il 29 luglio 1943, mentre navigava da Messina a Napoli, fu attaccata da aerosiluranti inglesi e fortemente danneggiata. Il violento fuoco antiaereo dei nostri marinai colpì un Beaufighter che precipitò in mare, l’equipaggio si salvò ma fu fatto prigioniero (sulla storia dell’equipaggio del Beaufighter c’è un bel libro di Gladys E. Smith dal titolo “Forty Nights To Freedom”). Cosi scrisse nel suo rapporto il Comandante dell’ Alfieri, Vincenzo Morabito: “All’altezza di Capo Palinuro, a circa 25 miglia a ponente dello stesso, a proravia del convoglio

vennero avvistati aerei nemici che venivano incontro in formazione serrata. Erano otto siluranti e sei caccia. Due siluri colpirono la nave quasi contemporaneamente. Uno scoppiò all’altezza del barcarizzo e l’altro tra la stiva n.4 ed il locale macchine. La nave sbandò di oltre 30 gradi ma non affondò, l’equipaggio fu tratto in salvo e fu organizzato il rimorchio dell’Alfieri verso Napoli. L’abbattimento del Beaufighter, bruciava troppo agli inglesi e quindi il giorno dopo organizzarono una spedizione da Malta per completare il lavoro. Si alzarono in volo otto

Beaufighter del 39° Squadron, guidati dallo Squadron Leader Muller Rowland.

Trovarono la nave vicino alla costa di Punta Licosa, trainata da un rimorchiatore e scortata da due navi da guerra. Alle 16,45 la formazione fu attaccata dagli aerosiluranti inglesi, che finita la motonave già gravemente danneggiata il giorno prima, si buttarono a mitragliare la scorta (così scrisse nel suo diario il marinaio Brunello Danti imbarcato sulla nave di scorta Euterpe).

Le navi da guerra virarono attorno alla Motonave Alfieri che affondava. Colpita da due siluri, per tributargli l’ultimo saluto, e tornarono a Napoli, segnate da diversi colpi di mitragliatrice. La cattiva sorte delle “Navi dei Poeti”, Alfieri inclusa, fu dovuta essenzialmente al loro utilizzo in quel particolare momento storico.

Nella cosiddetta “Battaglia dei convogli” si ripeteva infatti, a parti invertite, la situazione dell’Atlantico. Mentre in Mediterraneo le forze dell’asse cercavano di mantenere i collegamenti ed i rifornimenti con il Nord Africa quelle alleate svolgevano il ruolo di cacciatori.